Trascrizione

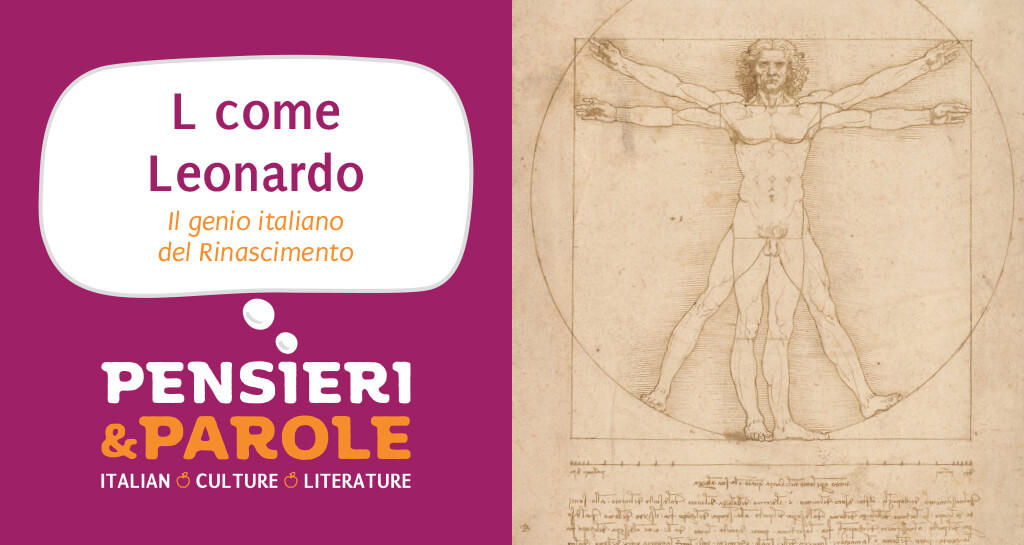

Per affrontare la lettera L, ho deciso di parlare di una persona simbolo del Rinascimento. Fu un uomo eclettico, creativo, curioso e dotato di grandissime capacità. Era ingegnere, filosofo, ma è famoso soprattutto per le sue doti artistiche. Nasce nel 1452 a Firenze, ma viaggia molto e vive per molti anni a Milano. Il mondo intero lo chiama “genio”.

Avete capito?

Questo è il profilo del grande Leonardo Da Vinci. Voglio dedicare l’episodio di oggi a lui. Ripercorreremo la sua storia, parleremo della sua infanzia e proveremo a conoscere meglio il genio del Rinascimento.

L’opera di Leonardo da Vinci unisce arte, geometria, filosofia e scienza. Per molti è prevalentemente un artista, autore di dipinti famosissimi nella storia dell’arte. Dipinti meravigliosi e rivoluzionari. Ma Leonardo non è stato solo questo.

Progettista, ingegnere, scienziato, ricercatore: la sua ricerca spazia in molti campi del sapere umano. È un uomo dotato di straordinario talento. I suoi studi erano avanti rispetto al periodo e le sue ricerche molto visionarie.

Dove nasce Leonardo da Vinci?

Molti collegano Leonardo a Firenze. È curioso, però, perché Leonardo non nasce a Firenze, ma in provincia. Passa inoltre gran parte della sua vita fuori da Firenze e viaggia molto. Ma parliamo dopo di questo. Torniamo un momento alla sua infanzia.

Leonardo da Vinci nasce ad Anchiano, un paesino nella campagna toscana, il 15 aprile del 1452. Vive però in un altro paesino a 30 km da Firenze, che si chiama Vinci. Da qui arriva il suo nome: Leonardo da Vinci. Vive qui per i primi 12 anni della sua vita prima di trasferirsi a Firenze e inziare la sua formazione nella bottega di Andrea Verrocchio.

In campagna, in tenera età, cioè molto giovane, divide il suo tempo fra la casa della madre e la casa del nonno. Pochi sanno forse che Leonardo era un figlio illegittimo, era nato da una relazione extraconiugale del padre. Per questo motivo, il padre non lo ha mai riconosciuto. C’è da dire però che il padre si è sempre occupato della formazione del figlio ed è lui che lo porta a Firenze quando Leonardo ha 12 anni.

I primi anni sono molto importanti per il genio che crescerà. Leonardo, infatti, passa molto tempo nella natura e impara a conoscere un lato del mondo che per tutta la vita sarà suo maestro.

Essendo figlio illegittimo, Leonardo non aveva potuto seguire gli studi classici. Non aveva studiato il latino e non era entrato in contatto con gli autori classici nella loro forma originale.

Da adulto Leonardo proverà a studiare il latino da autodidatta, ma con molta fatica. Il latino in quel periodo era importante, perché era la lingua della scienza, la lingua degli accademici, degli intellettuali. E per entrare nella discussione scientifica era necessario conoscere il latino. Leonardo compensa però questa sua mancanza di studi classici con l’osservazione, il disegno e lo studio della Natura. La Natura sarà sempre sua maestra.

Vediamo in lui e nel suo lavoro il primo tentativo di fondere teoria e pratica, che precede il Metodo Scientifico.

Dovete pensare infatti che nel Rinascimento la Scienza non era una materia definita come oggi. Arte, cultura, ingegneria e pittura erano unite e non esisteva una precisa separazione dei sapere. Tutto era Scienza. Possiamo dire che la parola Scienza indicava le nozioni, la conoscenza necessaria per fare qualcosa. La Scienza della pittura, la Scienza del disegno, ecc.

È sempre incredibile per me pensare che il mondo che vedo oggi e le parole che uso in italiano tutti i giorni, avevano solo pochi anni fa, qualche centinaio di anni fa, un altro significato.

La parola Scienza, ad esempio, ha cambiato completamente il suo significato dopo Galileo Galilei.

Già Leonardo però anticipa in qualche modo il metodo scientifico. Come? Leonardo dà importanza alla sperimentazione. Leonardo prova a fondere, a unire, teoria e pratica. Intuisce che per dimostrare qualcosa deve ripetere gli esperimenti più volte. Capisce l’importanza della matematica. Siccome non aveva una conoscenza profonda della matematica, si affida molto al disegno e alla geometria per approfondire le sue scoperte.

Torniamo però un attimo alla sua vita

A 12 anni Leonardo va a Firenze e inizia a lavorare nella bottega del Verrocchio, a quel tempo una delle più famose botteghe della città.

Cos’era una bottega nel Rinascimento?

Una bottega era un luogo di formazione e di lavoro. Era una vera e propria impresa dove i giovani artisti imparavano da un maestro. La bottega riceveva degli ordini e delle commissioni differenti, da quadri e opere d’arte a veri e propri disegni di architettura.

La bottega dove studia Leonardo, quella del Verrocchio, è una delle più importanti del Rinascimento. Oltre a pittura, scultura e architettura qui i pupilli possono studiare anche musica, ottica e botanica. Si formano nella Bottega del Verrocchio, oltre a Leonardo, Perugino e Botticelli.

Nella bottega il giovane Leonardo inizia dal basso: cioè prepara gli strumenti e i colori prima, osserva. Si forma prima di tutto nel disegno. Il disegno è infatti la prima finestra sul mondo, è un modo pratico di osservare la realtà ed elaborarla.

Leonardo ha però anche la possibilità di assistere e partecipare alla posa della grande sfera di rame sulla cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Questa sfera era stata preparata da Brunelleschi. Il posizionamento sulla cupola è un lavoro di ingegneria, con gru e macchine. Questo è il primo contatto di Leonardo con le sue amate macchine. Per gran parte della sua vita infatti, il genio rinascimentale si dedica al disegno e alla costruzione di macchine. Quelle più famose sono le macchine volanti. Sarà, però, poi a Milano che Leonardo potrà dedicarsi all’ingegneria e toccherà l’apice della sua carriera.

Poco prima di compiere 30 anni, infatti, Leonardo abbandona Firenze. Parte per Milano e si propone a Ludovico il Moro. Vuole iniziare una nuova vita e nella sua lettera di presentazione si propone più come ingegnere che come artista. A Milano inizia un’attività do progettista di macchine: macchine per il teatro prima di tutto e poi per la guerra, per il volo e altri tipi di marchingegni.

Leonardo, pensate, vive a Milano per più di 25 anni. Spesso colleghiamo subito la città di Firenze a Leonardo da Vinci. In realtà, se è vero che a Firenze Leonardo si è formato, è altrettanto vero che a Milano ha raggiunto il suo massimo successo come artista e progettista.

A Milano ci sono ancora segni della sua opera.

L’opera più conosciuta che riceve visitatori da tutto il mondo è forse il dipinto de L’ultima cena. Il cenacolo di Leonardo è ancora oggi a Milano, nel convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie. Se passate per Milano e volete vedere quest’opera vi consiglio di prenotare con anticipo.

Comunque, il Cenacolo è rivoluzionario e racchiude in sè quello spirito di osservazione e analisi che è caratteristico del genio di Leonardo. Il Cenacolo è un esperimento psicologico. Perchè?

Leonardo decide di rappresentare gli apostoli in un momento particolare: Gesù ha appena detto che qualcuno lo avrebbe tradito.

Questo momento drammatico nella storia del Nuovo Testamento ed è quindi una scusa per Leonardo per analizzare le reazioni emotive dei personaggi. Mentre prepara quest’opera Leonardo non è solo artista, ma anche psicologo. Usa le sue capacità per rappresentare “i moti dell’animo”, come lui li chiama.

Ci sono nel quadro tutti i sentimenti umani: rabbia, paura, stupore, incredulità, sorpresa. Non solo nei volti, nei visi, nelle facce, ma anche nei movimenti del corpo. I gesti rappresentano il mondo interiore dei personaggi. E la pittura è per Leonardo il mezzo per leggere e rappresentare la realtà in tutti i suoi dettagli.

Potremmo andare avanti ore e giorni a raccontare la vita di Leonardo. Ma questo episodio non può essere troppo lungo, se no vi stancate di me!

Quindi parlerò di un ultimo aspetto che mi piace e mi interessa: l’aspetto di Leonardo scrittore e di lettore.

Leonardo scrive per tutta la sua vita. Ci lascia migliaia di pagine scritte e disegnate, pagine bellissime ora sparse in tutto il mondo.

Scrive di tutto: filosofia, matematica, natura. Scrive poco però di se stesso. Molti studi che conduceva erano personali e probabilmente sapeva che era difficile poter condividere queste scoperte con qualcuno di contemporaneo a lui.

La sua sete di conoscenza era immensa e scrivere è un mezzo per imparare e osservare. Insieme ovviamente al suo amato disegno.

“Se sarai solo sarai tutto tuo” scrive lo stesso Leonardo in una nota nel Trattato della Pittura, l’unica sua opera completata e pubblicata.

Leonardo aveva in parte una vita solitaria, però non dobbiamo pensare a un Leonardo asociale. I contemporanei lo descrivono come una persona socievole e capace di stare in società. Elegante, bello, un uomo che teneva molto al suo aspetto.

Era anche un uomo ambizioso, però forse questo è un aspetto fondamentale del suo carattere. L’ambizione lo porta a sperimentare, per scoprire qualcosa – sì – ma anche per lasciare un ricordo di sè nella mente degli altri.

Era geloso dei suoi quaderni e non li lasciava consultare ad altri. Non usava però linguaggi in codice. Usava anagrammi solo quando voleva nascondere un nome particolare, sporadicamente.

Come scriveva? Sappiamo sicuramente che poteva scrivere con entrambe le mani, con tutte e due le mani. Sappiamo anche che non usava una comune penna d’oca, come era comune ai tempi, ma un prototipo di penna stilografica che lui stesso aveva inventato.

Quando prendeva appunti per strada, e lo faceva spesso, usava un carboncino o una matita.

Scrive di tutto, in modo interrotto e non continuo. Il fisico Massimo Temporelli nel suo podcast Fucking genius usa un termine che mi piace molto: lui dice che Leonardo ha un sapere linkato, dove ogni esperienza è collegata a un’altra.

Mi piace perché ricorda la nostra forma di imparare oggi, pensateci, attraverso link e collegamenti. Abbiamo già parlato in passato di Artusi e del suo metodo di fare, di scrivere e di ricevere commenti dai suoi lettori simile a un blog, oggi parliamo di Leonardo e parliamo di sapere “linkato”. Mi piace pensare che Leonardo, con i suoi taccuini, un po’ anticipa questo.

Il suo apprendimento non è lineare, ma spesso salta da un argomento a un altro; un po’ come facciamo oggi, con i link su internet.

Omo sanza lettere

In una pagina del codice atlantico Leonardo si definisce “omo sanza lettere”, uomo senza lettere. Questo commento un po’ amaro si riferisce al fatto che Leonardo non ha studiato. Il latino nel Rinascimento permetteva di accedere ai classici, come abbiamo detto. Con classici intendo tutti i grandi autori del passato. Nelle corti e nelle università gli intellettuali parlavano il latino. E Leonardo sentiva che questo lato un po’ gli mancava.

Nei quaderni di Leonardo, infatti, ci sono molti esercizi in latino e sappiamo che, appunto, lui stesso sente questa mancanza.

Da quando arriva a Milano inizia a leggere i testi antichi per imparare quello che è prodotto nel passato. Sappiamo che all’inizio del 1500 Leonardo ha nella sua biblioteca circa duecento testi, duecento libri. Questa è una biblioteca molto grande per l’epoca. Aveva, fra i libri, anche la Divina Commedia, Tolomeo, Plinio.

Insomma, Leonardo è un uomo affascinante, un intellettuale molto dotato e un genio senza confini. Ci sono molte altre cose di cui vorrei parlare: ad esempio gli studi di anatomia che Leonardo doveva fare in segreto, gli ultimi anni della sua vita, il destino dei suoi taccuini. Dove sono finiti tutti i suoi taccuini? Che storia hanno avuto? Però per oggi però mi fermo qui, spero di aver reso omaggio a uno dei grandi geni dell’umanità.

Se state studiando l’italiano, trovate la trascrizione di questo episodio sul sito www.speakitaliano.org. Io sono Linda e per oggi vi saluto e vi auguro una buona settimana.

Fonti e link utili:

Ciao!

Ciao, sono Linda.

Questo è lo spazio dove condivido consigli e curiosità sulla lingua e la cultura italiana. Adoro parlare di libri, letteratura e cinema. Vorresti leggere di un argomento particolare? Entra in contatto con me! Sono sempre contenta di ricevere consigli, commenti e suggerimenti.

This is the space where I share tips and curiosities about Italian language and culture. I love talking about books, literature and cinema. Would you like me to talk about a specific topic? Please get in touch! I’m always happy to receive suggestions and to learn new things.

Qui gli altri episodi:

Parliamone su Facebook:

Ti piace il podcast e vuoi parlare di questi argomenti? Collegati con me su Facebook.

Entra anche tu a far parte del gruppo “Pensieri & Parole – Italian literature and culture”

Prenota la tua lezione di prova

Vuoi parlare in Italiano con me? Prenota la tua lezione di prova: è gratuita e dura 30 minuti. Sarò felice di incontrarti virtualmente!

Prenota qui

Linkedin

Facebook

Instagram

Pinterest

Speak Italiano di Linda Riolo – P.IVA 02662120027

© 2018. All Rights Reserved.

Dama col Liocorno, Raffaello

Dama col Liocorno, Raffaello

Paolo Uccello, San Giorgio e il Drago, 1460 circa

Paolo Uccello, San Giorgio e il Drago, 1460 circa